“アウトカム”と聞いて、皆さんはどういったものかピンとくるだろうか。

先日、大阪で行われた理学療法士のとある大規模な学会の特別企画にて、 理学療法における”アウトカム”について議論されていた。

臨床研究を行ったことがあるものや、原著論文を常日頃から読む機会が多いものは言わずもがななことであるが、アウトカムとは、薬物療法や手術、運動療法などの何らかの介入を行った際の効果に当たるものであり、例えば死亡率や運動耐容能などが挙げられる。

臨床研究においては、基本的にアウトカムの設定が必須となるため、介入の効果を検証する際には適切にこのアウトカムを設定しかつ評価する必要がある。

その特別企画では、臨床研究ではなく、臨床場面においてもアウトカムを設定し評価を行う必要があるかどうかを議論していた。

その企画の興味深い所は、学術的な取り組みを行っている研究畑の理学療法士のみでなく、いわゆる”手技”を生業にしている理学療法士も同じ舞台に上がっていたことである。

結論として、アウトカムを評価することの必要性については、登壇者間においてコンセンサスは得られていなかった印象ではあるものの、チャレンジングな企画で大変意義があったと思っている。

私自身としては、アウトカムを設定し評価することは重要であると思っている一方で、アウトカムをどう設定するかが難しいとも感じており、一概に設定すべきかどうかは判断がつかない。

しかしながら、新人や若手の臨床場面を見ていると、何かしらの介入を行うはいいもののやりっぱなしで終わっており、その内容を十分に検証できていない印象がある。そういった意味においては、何かしらのアウトカムを設定すべきなのかもしれない。

そこで今回は、循環器領域では超がつくほど有名な大規模研究の結果を基にして、新人や若手に向けた臨床でのあるべき姿勢について提言しようと思う。

臨床推論について 理論と臨床の狭間

熱が出てしんどいのであれば、解熱剤を飲めば楽になる。

細菌感染で傷が化膿しているのであれば、抗生剤を飲めば治まる。

血管が詰まって狭心痛がでるのであれば、血管を広げてあげると狭心痛は無くなる。

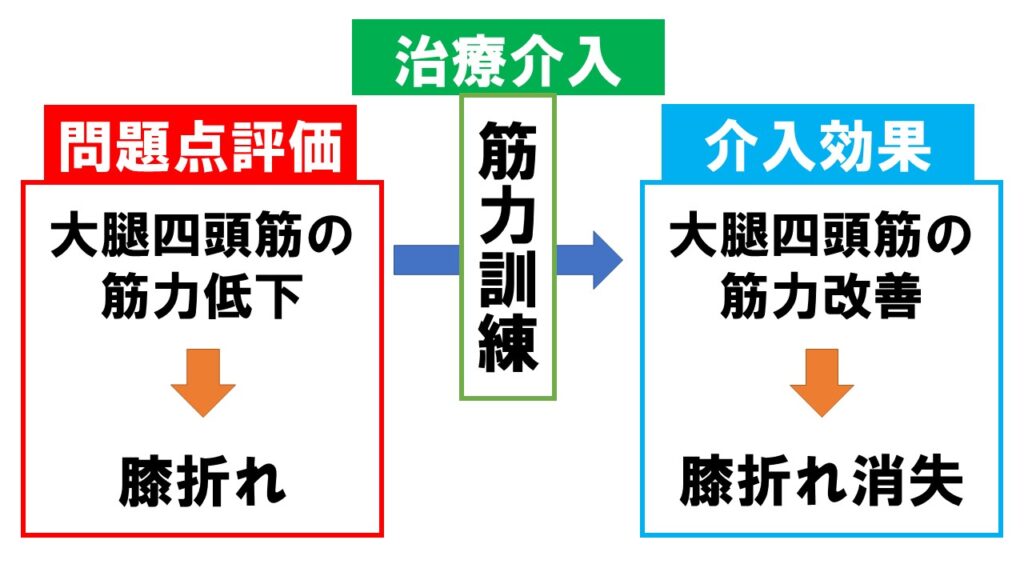

大腿四頭筋の筋力低下があって膝折れがでるのであれば、筋力訓練にて膝折れがなくなる。

これらはかなり簡略化しているが、臨床推論プロセスを示した一例ではある。

前段の仮定(熱が出て~)に対して、治療介入(解熱剤を飲む)とその効果(楽になる)を述べているものであり、これを前提として、介入戦略を立てることも問題なさそうだ。大まかな流れとしては以下になる。

内容の稚拙さは置いとくとして、臨床現場の理学療法士においても同様のロジックで臨床推論を行っている思われるため、特に違和感は感じないだろう。

しかしながら、上記の例はあくまで”仮説”であることを意識しておかなければいけない。

理論上は解熱剤を飲めば熱が引いて体が楽になるかもしれないが、それが本当かどうかを検証する必要がある。

この理論と臨床のすり合わせを行う作業こそが 臨床研究 であると言える。

実際に上記の様に、理論的には間違っていない仮説に基づいて臨床場面で検証した結果、仮説通りにいくこともあればそうでないこともある。

つまり、仮説はあくまで仮説であって、検証のプロセスを経ないと正しいかどうかが判断できないということだ。

この検証のプロセスを行った結果、仮説と異なる結果になった最たるものとして挙げられる論文が、今回紹介する CAST study である。

次はこのCAST studyについて紹介していこう。

CAST studyについて

循環器疾患において、不整脈管理は特に重要とされている。というのも循環器疾患患者の死亡原因として、心不全や不整脈が多いからだ。

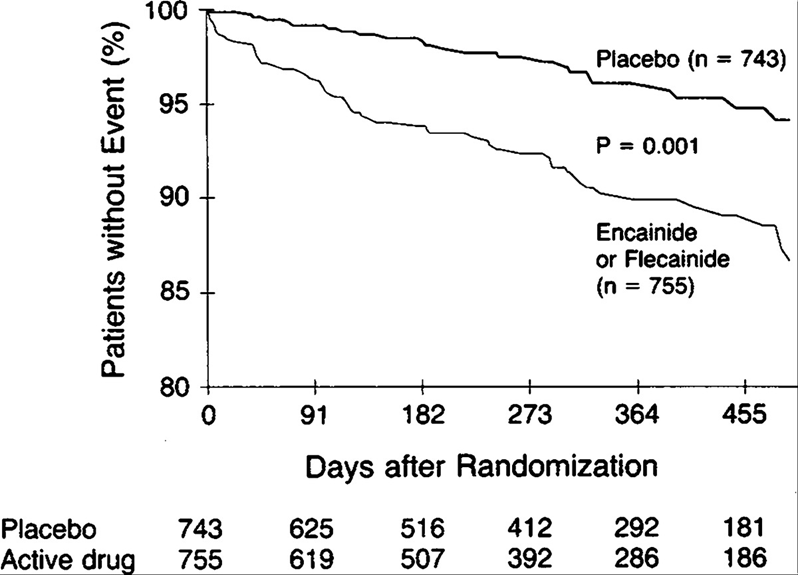

このCast studyは、心筋梗塞発症後患者の中で、心室性期外収縮(PVC)や非持続性心室頻拍(NSVT)を合併する患者を抽出し、抗不整脈薬(フレカイニド or エンカイニド)が不整脈死を減少できるかを検証した研究である。

研究内容としては、対象となった患者を抗不整脈を使う群とプラセボ群の2群に分けて、将来の心臓死もしくは心停止からの蘇生について、どちらの群が少ないかを検証したものである。

この心臓死もしくは心停止からの蘇生が、この研究における”アウトカム”である。

急性心筋梗塞後には不整脈が起こりやすい。

不整脈が増えると突然死(不整脈死)を引き起こす。

抗不整脈薬にて不整脈を抑制すれば、突然死を減らすことができる。

上記のロジックにて計画されたものであり、前述した例とともに理論的には特に問題ない仮説である。

この研究は、1987年から1989年にかけて実施され、その研究結果が1991年に世界4大医学雑誌であるThe New England Jarnal of Medicineに掲載された。

以下原文のcitation

Echt DS, Liebson PR, Mitchell LB, Peters RW, Obias-Manno D, Barker AH, Arensberg D, Baker A, Friedman L, Greene HL, et al. Mortality and morbidity in patients receiving encainide, flecainide, or placebo. The Cardiac Arrhythmia Suppression Trial. N Engl J Med. 1991 Mar 21;324(12):781-8.

結果はどうであったかというと、残念ながら抗不整脈薬の突然死を減らすという効果は証明されなかった。つまり、上記の仮説は証明されなかったという結果であった。

効果を示せなかっただけであればそこまで大きな問題は無く話題にもならない。有効性が示せなかった臨床研究など数えきれないほど存在するからだ。

そんな中において、このCAST studyがよく取り沙汰される理由は何なのか。

実は、抗不整脈薬を使った群の方がプラセボ群よりも心臓死や不整脈死、心停止が多かったという仮説とは真逆の結果となったからである。(抗不整脈薬:7.9% プラセボ群:2.7%)

以下は論文から抜粋してきた図になるが、治療効果があるとされている薬の研究をみても、ここまで明確な差になるものは多くない。

ゆえに、ここまで明確なアウトカムの差が仮説とは反対の結果として出た、極めて稀有な臨床研究であったと言える。

縦軸はイベント(心臓死など)を回避できた割合を示しており、下に行けば行くほどイベントが多くなっていることを示している

実際に、想定よりも遥かにネガティブな結果であったため、予定よりも早めに研究終了となっている。

このCAST studyより、理論的には効果があると仮説立てたものであっても、臨床場面においては真逆の結果になる場合があるということがお分かり頂けるだろう。

この結果の要因として言われているものが、抗不整脈薬の副作用として不整脈を誘発するもの(催不整脈作用)があり、むしろ薬の副作用にて不整脈が増えてしまったためではないかと言われている。そのため、現在では抗不整脈の使用は慎重に行うようになっている。

理学療法における検証の必要性

さてCAST studyにおいて、理論的に確からしいことが、臨床場面においては違った結果になる可能性について述べた。

ではこれを踏まえての本題だが、理論と臨床のすり合わせを行う作業としては臨床研究に他ならないが、何もすべての療法士が臨床研究を積極的に進めていくべきである!と述べたいのではない。

私も臨床研究に片足のつま先ぐらいは付けている身であるため、臨床研究を推奨はするものの、その労力や臨床業務との兼ね合いを考えると、できるならやったほうがいいぐらいの立場をとっている。

ただ、臨床研究までは行わなかったとしても、自身の仮説の検証を行う姿勢は重要であり、臨床現場においても仮説検証のプロセスを丁寧に行う必要があると考えている。

例えば前述の例で考えてみよう。

これを先の臨床プロセスの項目に当てはめて図解すると以下の様になる。

上記の仮説において、アウトカムを膝折れと考えた場合、多くの理学療法士は膝折れの有無のみで臨床プロセスの是非を判断している場合が多い。

つまり、筋力訓練にて膝折れがなくなったのであれば上記の仮説は証明された。

自分の考えは正しかったとするものだ。

対象者に良好なアウトカムが得られたことを考えると、その対象者に関しては良かったことといえる。

ただ、療法士側に関して、特に新人や若手療法士であるのならば、終わり良ければ総て良しは避けたほうがよい。

なぜならば、膝折れの原因が大腿四頭筋の筋力低下以外のケースなんてのはザラにあり、また大腿四頭筋の改善を狙った筋力訓練が大腿四頭筋の筋力強化以外の効果を示す場合もあるからだ。

この原因が仮説と異なっていたものの、治療介入がたまたまマッチした結果、良好なアウトカムが得られるといった場合もあり得るのである。

このようにアウトカムだけで仮説の是非を判断してしまうと、結果は良かったが仮説の中身は間違っていたという事態に陥ってしまう。

つまり、不適切な成功体験という下手な失敗よりも厄介な経験をしてしまうことになる。

この不適切な成功体験の結果、次回同様の症例が来た場合も、同じような推論を行い、同じような介入戦略を立てることになる。

次でうまくいかないのであれば逆に適切な状態にはなるだろうが、仮に次の対象者も偶然うまくいってしまった場合、この不適切な成功体験が強化され、引くに引けない状態に陥ってしまう。

この不適切な成功体験を改善しないまま経過すると、どんなに反対の結果になったとしても素直に受け入れることができなくなる。

行くところまでいくと、”患者が間違っている!” ”メンタルの問題だ!”みたいなことを言って、自身の仮説を無理やりでも正しいと解釈する方向で進んでいってしまう。

このように、若手のうちから十分な検証を行なえていない経験を積み重ねることは、臨床で起こった現象や自身の思考を批判的に吟味する能力を削ぐことなり、いわゆる経験則だけで色々語っちゃう厄介な中堅療法士に成り下がってしまう危険性が高い。

皆さんの周りにも一人や二人ぐらいはいるだろうが、周りの療法士から冷めた目で見られてないだろうか。

そういった残念な療法士にならないためには、自身の介入が良かった良くなかったに関わらず、自己の仮説をしっかりと丁寧に検証する姿勢を持つべきである。

特に新人や若手療法士には重要なことなので、もう一度言うが、

まとめ

今回は、循環器領域で有名なCAST studyという大規模研究について紹介し、臨床での姿勢についての提言を行った。今回のブログでは、あくまで提言レベルにとどまっており、具体的な方法論にまでは触れていない。

そこで次回は、臨床場面における仮説検証の方法について、私見を含めて述べてみたいと思う。

色々自己研鑽はしているけど、いまいち臨床場面にて活かし切れていないと思っている新人・若手療法士は、是非次回のブログも拝見してもらいたい。

それでは今回はこの辺で!

”良かれと思っていても、逆効果になってしまっているってのは避けたいよね”

(´-`).。oO

続きの記事→~新人・若手療法士向け~ 臨床推論における”仮説”について考える

コメント