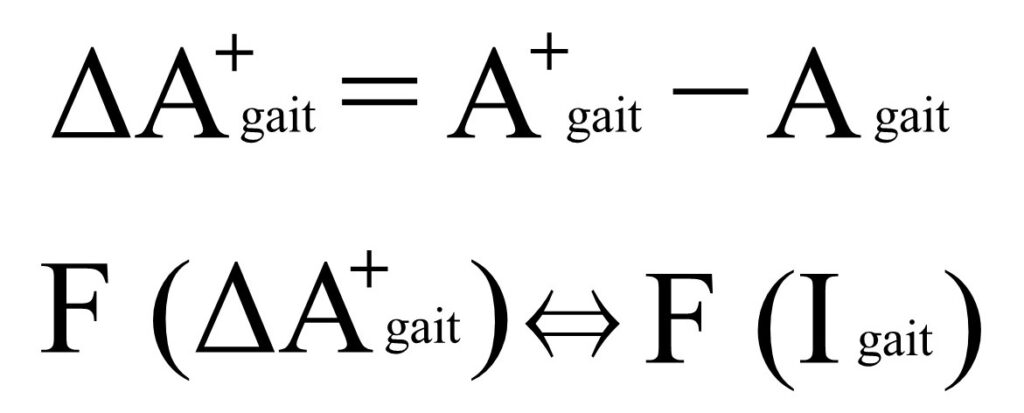

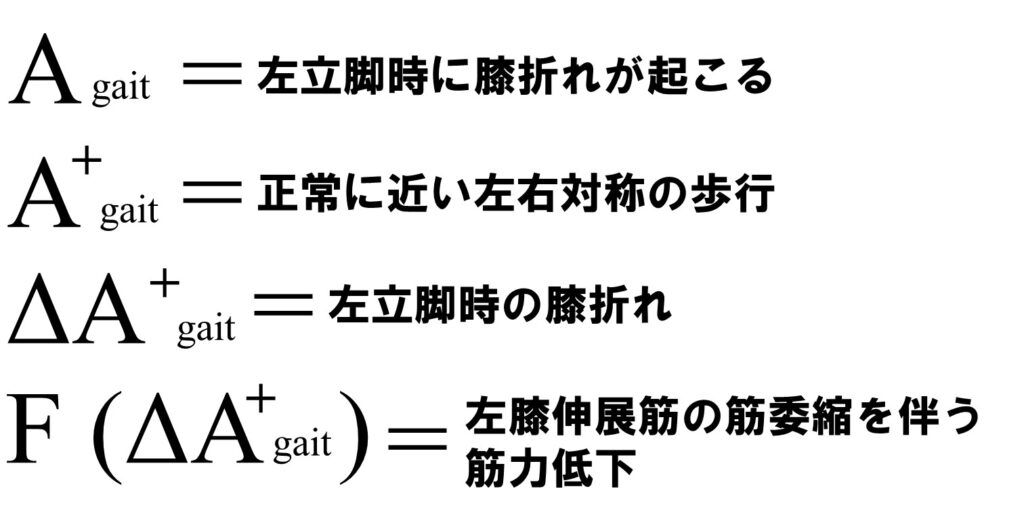

少し前のブログ記事になるが、奥行の推論の際に、”F”という記号について説明した。

下はブログで用いた数式になる。

この”F”であるが、Factor(因子)の頭文字を取っており、括弧内の状況に関与する因子について説明している。

この例では、歩行時の膝折れに関する因子、つまり原因について述べているが、この因子という考え方は、汎用性が高く、臨床場面において広く応用できる概念であると私自身は考えている。

という訳で、今回はこの”F”について深堀していきたいと思う。

まずは奥行の推論について、簡単に振り返る。

奥行の推論とは

奥行の推論とは、臨床推論における時間軸の異なる事象(例えば、理学療法介入前と介入後の動作など)について整理するための推論方法である。

個人的には汎用性が高くて情報を整理するのに役立っているのだが、奥行の推論のメリットとデメリットについて考えると以下の様になる。

時系列の異なる情報について、比較検証できるように整理することで、より確からしい推論が可能となる。

あくまで情報の整理に主眼が置かれているため、最終的な推論については、他の推論を用いる必要がある。

また、奥行の推論の最大の特徴としては、数式を用いることであるが、正直この数式自体は、あくまで奥行の推論をうまく行うためのツールに過ぎないので、必須ではない。

ただ、”F”という概念については意識できるだけで臨床推論能力が飛躍的に向上すると考えているため、次の章で説明していこう。

”F”の捉え方

まず、”F”という概念だが、前述のとおりある事象に関連している”因子”を表している。

先の説明では問題となる現象を生み出している”原因”を意味する”F”であった。

この原因を意味する”F”については、特に説明する必要もないので割愛する。なにせ養成校時代に繰り返しトレーニングしてきたものだから、理学療法士として働いている以上は、実践はできなくても認知はできているだろうから。

ではこの”原因”としての”F”以外に、どのような因子があるのか。それを説明していく。

まず重要な”F”として、訓練の”効果”としての”F”がある。

例えば、重錘を足首に巻いて、座位で膝を伸展させる筋力訓練があるとする。

この筋力訓練には、膝関節伸展筋力強化という効果、つまり”F”が存在する。

また、対象者の足部を把持して、足関節を背屈方向に他動的に伸張させるという訓練には、下腿三頭筋の伸張という”F”が存在する。

「いやいや、これも学生時代で習ってるから改めて考える必要はないですよ~」

そんな声が聞こえてきそうだが、今出した例に関してはわかりやすいだろうが、例えばスクワットであれば、どんな”F”が存在するだろうか。

膝関節伸展筋の筋力強化

股関節伸展筋の筋力強化

足関節底屈筋の筋力強化

こんなところは簡単に挙がるだろう。

もっと言うと、

下肢筋の協調性の改善

足関節の背屈可動性改善

などなど

特に神経系でいろんな考えを持って訓練をしている方からすれば、もっとたくさんの”F”が挙げられるはずだ。

この様に、単純な訓練から複雑な訓練まで、ありとあらゆる訓練において、何かしらの効果、つまりは”F”が存在することになり、それが対象者の問題点である”F”と合致した場合に、その問題点が解決されるということになる。

ただここで問題となることとして、この訓練における”F”をどこまで解像度を高めて認識できているかどうかである。

例えば、スクワットに関しても、一般人の感覚なら【下肢筋力の強化】程度の”F”の認識だろうし、理学療法士なら大腿四頭筋や大殿筋などの個別的な筋を意識できるだろう。

もっと解像度を高めるとしたら内側広筋や大腿直筋などのより細かな筋の意識もできるだろうし、先ほど述べた筋力強化以外の要素も挙げられるかもしれない。

要はこの解像度をどこまで高めて、”F”を意識できているかが重要であり、解像度を高められることによって、実際の対象者に適応する際に取捨選択が適切に行えるようになる。

また、同じ訓練においても、やり方や意識を変えるだけで異なる”F”を生み出すことが可能である。

先のスクワットに関しても、体幹を前傾させると股関節伸展筋の出力が強くなるし、体幹を前傾させないと膝関節伸展筋の出力が強くなる。つまり、スクワットに存在する複数の”F”の重みづけが異なることになる。

例えば、大腿骨頸部骨折後の患者で股関節伸展筋の筋力低下を歩行時の問題点とした場合を考えてみる。

その患者に対して、股関節伸展筋の強化を目的に、スクワットを介入として挙げて実施した。

ここまでは特に問題は無い。

しかしながら、実際のスクワットを見てみると体幹は伸展した状態であり、かつ下腿を前方に崩すような形で膝関節を屈曲するという方法を行っていた。

これでは股関節伸展筋への”F”は少なくなるし、まして骨盤が後傾していたら、股関節伸展筋の収縮はほとんど入らないだろう。

これが訓練の”F”についての解像度が低い典型例となる。

この解像度が低い問題点として、スクワット=下肢筋力強化といった、座学で得たような知識レベルだけで物事を判断しており、その結果について実際に検証していない場合が多い印象である。

逆に言うと、実際に対象者の問題である”F”と、自身が適用した訓練の”F”が本当にマッチしていたかを検証する経験を積めば、自身が行った訓練の”F”についての確認ができるだけでなく、よりその他の”F”の存在や”F”自体を深く認識することができる。

すなわち、解像度が高まるという訳だ。

また、ものすごく多い例ではないが、良い意味での”F”もあれば悪い意味での”F”もある。

先のスクワットの例では、大腿四頭筋の筋力強化にはもってこいだが、ハムストリングスの筋収縮はほとんど入らなくなる。

そんなスクワットを続けていると、大腿四頭筋とハムストリングスの協調的な筋収縮が損なわれてしまうため、膝関節伸展筋優位の状態が生み出されてしまう。

その結果として、立位や歩行時も骨盤後傾および膝関節軽度屈曲とアライメント異常、および膝関節の前額面上の不安定性を誘発し、変形性膝関節症になったであろう筋トレ好きの初老男性を担当したことがある。

この”F”に関して、どれだけ解像度を高めることができるかどうかは、臨床効果を上げることに加えて、安全性の担保にもなるということだ。

その他の”F”について

今までは、対象者の問題点における”F”と、訓練の効果としての”F”について述べてきた。

実は他にも”F”を考えることが可能である。我々にとって身近なものとしては、歩行補助具がその一つだ。

例えば、杖についても”F”が存在し、各杖の種類によって異なる”F”がある。

松葉杖ならば、体重を支えるという”F”があり、一本杖ならばバランスの安定化という”F”がある。

ただ、杖=支えという認識で、かなり広い意味で”F”を捉えてしまうと、免荷が不要な症例に対して、両松葉杖を処方したり、筋力低下で膝折れが起こる症例に一本杖を処方するなどといった、対象者の問題点の”F”と杖が持つ”F”が合致しないことによって、対象者の問題点が解決されないという結果となる。

これに関しては、杖だけでなく歩行器や押し車、下肢装具なども”F”を持っており、何なら動作に直接関与しないコルセットにも”F”が存在する。

これらの”F”についても、訓練における”F”と同様に、解像度を高めることが可能であり、その解像度が高まることは、歩行補助具や装具などの適応において精度と幅を持たせることに繋がるだろう。

そもそも”F”を使う意味は?

さて、このブログ記事に何度も登場している”F”であり、皆さまもそろそろ見飽きてきただろう。

なぜわざわざ”F”というワードを用いているのかという問いについて説明しよう。

理由その1は、対象者の問題点である”F”と介入の”F”がうまくマッチすれば、対象者の問題点は解決するという単純な構図を可視化するために用いたからである。

当たり前っちゃ当たり前だが、構図をシンプルにすることは案外重要であり、思考を明確化する効果がある。

理由その2は、理学療法(作業や言語も同じだが)に関しては、介入における”F”の存在が曖昧だからである。

例えば薬の”F”に関しては、いわゆる薬効に当たるため、インターネットで検索すれば作用機序や適用症例などなど、ありとあらゆる”F”を認識することが可能だ。

もちろん、それを適用するか否かを決める上では高度な判断が求められるだろうが、実際の介入については、薬を飲んだら終いなので、医者でも看護師でも、なんなら素人の家族であっても同じ”F”を提供することが可能だ。

だからこそ、薬や手術に関しては、”F”なんてワードを用いることなく、対象者の問題点である”F”さえ正しく把握できていれば介入自体は問題なく行える。(手術については技術的な問題もあるが、目標となる”F”は一緒であり明確)

ただ、理学療法における介入については、前述してきたように同じ介入に複数の”F”が存在し、かつ方法によって”F”が異なる。なんなら、全く同じような方法でも介入者の技量によって”F”の強さが変わるなど、めちゃんこ”F”の変動幅が広い。

だからこそ、”F”というワードを用いるで、対象者の”F”に対して、どの訓練の”F”を用いようとしているのかが明確に意識できるようになる。

曖昧だからこそ、ある程度意識の指標となるものがあった方が、推論の難易度が下がり、推論の質が上がると私は考えている。

じゃあ続いて、”F”の解像度を高める方法について考えてみる。

”F”の解像度を高める方法

ここまでくれば、”F”の解像度をどのようにして高めていくのか?が重要になるのだが、残念ながら一朝一夕で行える方法はない。

先も述べたように、特に訓練における”F”は曖昧であるからこそ、点で捉えることは難しいと考えている。

昨今ではEBPTなる言葉で、評価や治療を標準化しようという方向に進んでいる。

要は対象者の問題点の”F”と介入の”F”のマッチングをエビデンスを持って証明し、実際の介入の際に適応させていこうということだ。

私自身もそれ自体は賛成の立場だが、ただ正直なところ、”無理だろう”と思っている自分もいる。

薬の様に薬効が決まっているのであれば、個人差はあれどもある程度期待した”F”を適用することができる。

つまりは介入効果としての”F”を限りなく点で捉えることが可能だ。

ただ、理学療法については、どんなに症例を集めたとしても、そもそも介入における”F”が曖昧なため、大まかには捉えることができるが、結局最終的には個別症例で判断せざるをえない。(その大まかに捉えるだけでも十分っちゃ十分だが…)

では解像度を高めるためにはどうするかだが、ひとえに 実践あるのみ である。

まず対象者の問題点である”F”は、以前のブログ記事に載せている、縦の推論・横の推論を上手く使って把握するようにする。(詳細はここを参照)

そして、実際に介入した後に関しては、奥行の推論を用いて、”F”が予想と当たっていたかどうかを検証する。

これを繰り返すことによって、対象者の問題点である”F”の解像度を高めることができる。

次に、訓練における”F”の解像度を高める方法だが、まずは”F”の曖昧さを認識するところからスタートしよう。

ある程度曖昧な状態を許容しつつ、ぼんやりとでも意識はしておく。その状態において、対象者Aの”F”にマッチするかどうかを実際に臨床場面にて実践し、その結果について効果判定を数多く繰り返すしていく。

マッチした場合は、その訓練には対象者Aの”F”を解決するための”F”が存在したという証明となるし、逆にマッチしない場合においても、その”F”は存在しないという知見が得られる。

これを仮説として、別の同じ様な”F”を持つ対象者Bに対して、同じ訓練を適用し、それがマッチした場合は、より適用した訓練における”F”の存在確率が高まる。

逆にマッチしなかった場合は、対象者Bの”F”が仮説と異なっていたか、実は訓練の持つ”F”が思っているのと微妙に形が異なっており、対象者Aにはマッチしたけど、対象者Bにはマッチしなかったというケースもあるかもしれない。

これを対象者C・D・E…と繰り返していくことによって、”F”自体の存在は曖昧ながらも、解像度は増していく。

これが理学療法士における【引き出しを増やす】という作業になるだろう。

現在理学療法として働いている諸君(特に若手)は、今からでも遅くはないので、早速明日からでも意識して取り組んでもらいたい。

ちなみに、これらの推論作業に一番適しているのは奥行の推論である。

まとめ

さて、今回は長く行ってきた臨床推論シリーズの集大成というような内容となった。

”F””F””F””F””F”って感じで、かな~り抽象的な内容となってしまったことには申し訳ないが、あえて抽象的に捉えるということも理学療法士にとっては重要なことなのではないかと考えるようになってきた次第である。

今後もどこかで話そうかと考えているが、理学療法士として働いていく将来を考えるうえにおいて何が重要になりそうか、即ち他の理学療法士と差別化が図れるものとしたら、この曖昧な”F”の解像度の高さに他ならないと考えている。

前述したが、薬の”F”に関しては、もう知識レベルで確立されているものであり、万人が認識できる存在である。

しかしながら、そんな万人が認識できるものであれば、わざわざ人の存在が不要となり、今流行りのAIでも使おうもんなら、ド素人でも医療従事者より正確な情報を得て発信することができる。

ただし、理学療法における曖昧な”F”については、万人が同じように認識することができないことから、AIに聞いても大したことない情報しか提供されないため、我々の理学療法士は無くてはならない。

ただこれに関しては、”F”の解像度が高いという前提があるため、今後も理学療法士として働いていこうと考えているのであれば、今すぐ”F”を意識して臨床に臨んで引き出しを増やしていくべきだ。

そうすることによって、明らかに見える世界が変わるし、他のスタッフが見えてないものが認識できるようにもなる。

特別に金をかける必要はなく、私の過去のブログ記事を参考にするだけで問題ない。

言い方が悪いかもしれないが、対象者は最高の教材であると私は確信を持って言える。それを生かすも殺すもあなた次第だ。

頑張っていきましょう!

”まじで逆算思考力って大事!これは声を大にして言える”

(´-`).。oO

コメント